新闻详情

新闻详情

新闻详情

新闻详情

2025-09-03

7月26日的特大暴雨,让北京延庆部分地区出现汛情、险情。图/延庆应急

67岁的刘玉香(化名)端出自家树上结的毛桃,让《中国慈善家》记者尝尝,她自己却不吃。

“唉,牙床子肿着呢,吃不了。”

一看到毛桃,她就忍不住忧心自家的老宅子,房子位于北京市延庆区珍珠泉乡桃条沟村,因盛产毛桃而得名。那是她和老伴住了大半辈子的地方,却因为7月26日的那场特大暴雨,不得不紧急撤离。“家中几乎什么都没来得及带出来,全完了。”刘玉香惋惜地说。

如今,老两口寄居在小儿子家,好在有救灾关爱券,该有的生活用品都置办齐全了,吃穿不愁,唯一放心不下的就是家里。前几天刘玉香老伴儿回了趟桃条沟,山门和仅存的路都已经封了,看来,一时半会还回不去。

藏在券里的温暖

回想起那场大雨,刘玉香仍心有余悸。7月26日,一场特大暴雨突袭延庆、怀柔、密云几个区,引发山洪暴发、山体滑坡和泥石流等地质灾害。晚上十点多,村里组织撤离。一家六口人啥也来不及拿,连拉带扶往山坡高地上跑,眼睁睁看着大水冲进宅院,将小儿子停在院子里的车冲走。

三个小时之后,村里人等来了救援大巴,被接到乡里的珍珠泉度假村,安顿下来。

解决了住的问题,新的问题又接踵而来,这么多人的吃穿用度,怎么办?这个时候,中国红十字基金会(下称中国红基会)带来的救灾关爱券,给大家帮了大忙。

救灾关爱券源于腾讯公益慈善基金会(下称腾讯基金会)与中国红基会联合开展的“爱心云备灾项目”,怀柔、密云、延庆正在北京的第二批试点计划之列。

一场暴雨袭来,延庆桃条沟这样的村落水电路网被戛然切断,爱心云备灾计划也迅速从备灾模式切换到救灾模式,通过向个人微信支付账户发放救灾关爱券,为受灾群众提供资金援助,支持他们根据自身需要,购置灾后生活物资。尤其是受困和脆弱人群,通过救灾关爱券线上支付,即可坐等送货上门。

救灾关爱券的最大特点,是能满足受灾居民个性化的需求。灾害发生后,政府的储备、企业的采购,多半已经满足了基础性物资的发放,公益组织如果支援同类物品,就有可能造成囤积和浪费。

“针对特殊人群,我们尝试对精准的、自主可选的个性化需求进行补充。”中国红基会工作人员说。

物资捐赠很难做到因人而异、面面俱到。然而经由发券自行选购的形式,则能弥补这个不足。

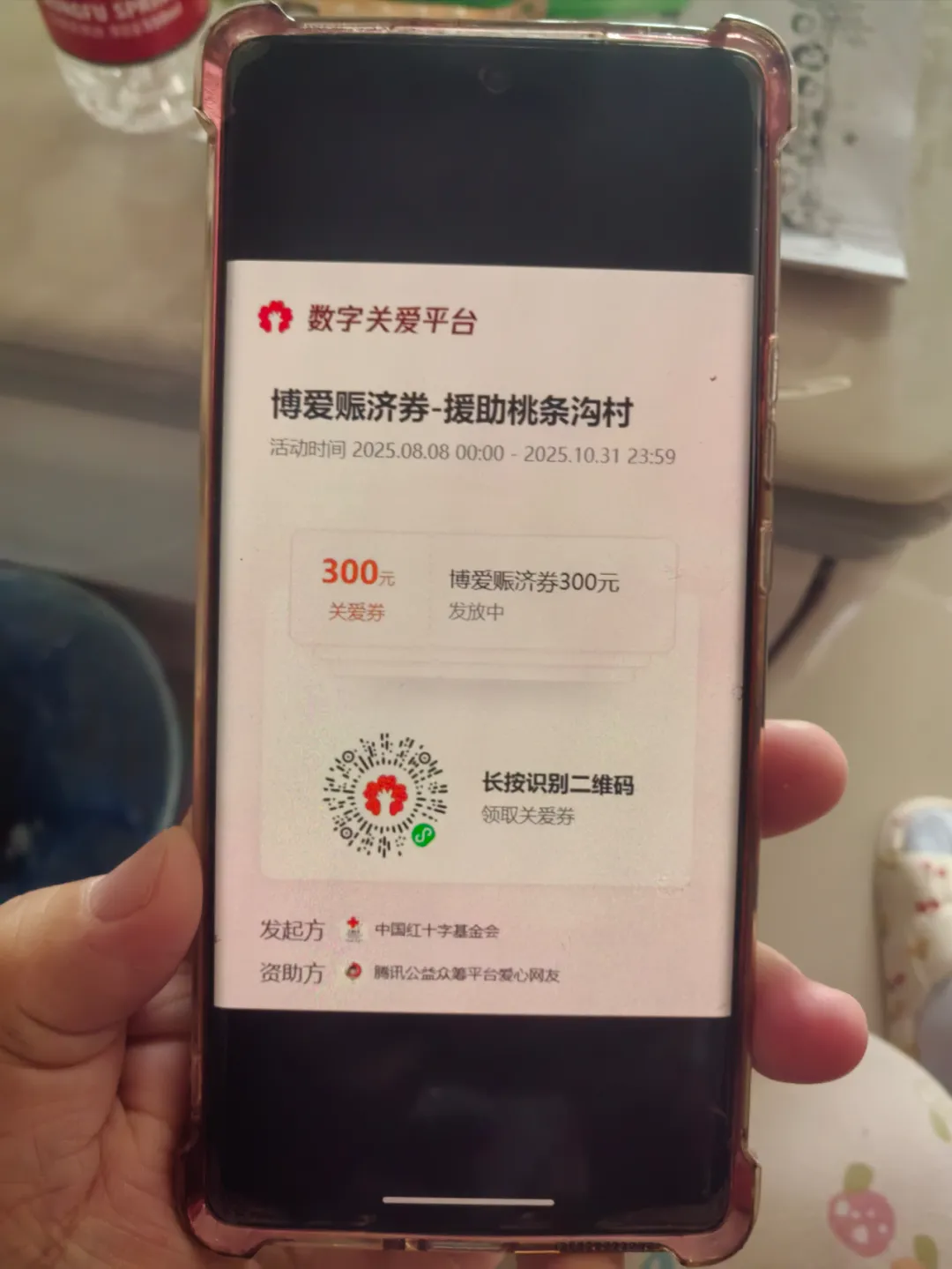

8月11日,桃条沟村52个常住人口人手一份,都领到了救灾关爱券。他们中有不少人用的是老人手机,或者不熟悉微信功能,但并不影响领用。

刘玉香(化名)一家用救灾关爱券购买的生活必需品。摄影/王琦

项目共同发起方中国红基会的员工先是以腾讯会议的方式,将领用方法教授给村干部,再由他们通过微信教给村民。“反正我一学就会了。”利华(化名)说。

利华是刘玉香儿媳,也是家里老人的代领人,在村干部的指引下,她用两人的身份证,在自己的智能手机上进行注册,替他们领了价值500元的救灾关爱券。

领起来方便,用起来也不麻烦,凡是网购过的都轻车熟路。参与支援桃条沟村的商家平台是京东,每一份救灾关爱券分为300元和200元两张,只需选购自己想要的商品,凑满其中一张的额度即可下单。京东小哥会送货上门,最晚也是次日达。

利华帮老人买了两套新被子,几箱矿泉水、卫生纸,添置了换洗新衣服。“我们家在六楼,小区没电梯,快递员从系统后台知道是我们受灾家庭,哪回都给送到家门口。”

8月15号,村里人都离开了度假村,不是搬到儿女家,就是去了新的临时住所。虽然受益者分散各处,但所有操作全部在线上完成,没有落下一个人。

每张券后大有文章

救灾关爱券的诞生,还要追溯到两年前。

2023年夏天,河北涿州、北京房山等地发生历史罕见的洪涝灾害,为帮助受影响群众安度当年的严冬,长期深入救灾一线的爱德基金会团队找到腾讯基金会,基于微信生态,开发了数字代金券发放小程序,上线“暖冬券”,帮助试点地区——河北保定高碑店的家庭,根据各自需求购置越冬物资。

暖冬券的技术应用,很快找到了新的用武之地。

同年底,甘肃积石山地震,参与当地援助的爱德基金会发现,新生儿家庭对宝宝的消费品需求很高,包揽式的集中采购不一定是对方想要的。

奶粉的品牌、尿不湿的规格、衣服鞋帽的适用年龄等等,存在着显著的差异,各家的使用习惯也大相径庭。爱德与腾讯决定,将暖冬券的模式“迁移”过来,开发出针对新生儿群体的“宝宝券”,以应对频繁、大量又极具个性化的婴儿需求。

经验有了,加之不错的反响,这种通过数字现金、现金券等向受益人直接提供物资和服务的数字关爱模式,逐渐扩大应用范围,延展至不同的应急救灾场景当中。

比如灾害准备阶段,在广东、北京、云南、陕西等地启动“爱心云备灾计划”, 发放救灾关爱券,同时培育在地社会应急力量,开展常态化预案演练。

灾害响应阶段,如在西藏定日地震后,向当地发放“准妈妈关爱券”,实现对灾区待产妈妈的关怀呵护;2024年在南方地区洪涝灾害出现后,灾民用“一老一小暖心券”,购买了日用品、药品、五金配件等急需必需品。

在灾后重建阶段,西藏定日中小学生可以使用“开学季爱心券”,采购学具衣物,弥补地震带来的损失;今年春节,定日县有4个乡镇2100多户家庭领到了价值500元的“心连心年货券”,各置所需,安度新年。

依靠微信的支付生态,腾讯基金会陆续开发出“关爱券”“关爱金”“关爱卡”“关爱礼物”“公益补贴”等多种数字工具,从起初的一张券,演变为今天的数字关爱平台。

受灾村民用微信领取数字关爱平台发放的救灾关爱券。摄影/王琦

灾害管理的参与,需要数字创新,更需要合力。作为技术支撑方和项目设计方,腾讯基金会希望这种可复制的关爱模式,可以越来越广泛地得到运用。于是,越来越多的慈善组织参与进来,根据自身的侧重领域,成为不同项目的合作伙伴。除中国红基会和爱德基金会以外,还包括深圳壹基金公益基金会(下称壹基金)、中国乡村发展基金会、中华社会救助基金会等国内领先的救灾公益机构。

比如去年的广东洪灾,壹基金作为项目执行方,参与了“数字以工代赈”项目。有余力重建家园的受灾群众,在注册认证后即可获得一张电子“微工卡”。而壹基金团队则可以实时查看工程进度、质量验收等关键节点信息。后台系统会自动核算工时,通过微信支付将用工补贴直接发放至受灾群众账户,实现“完工即结算”的高效、透明,保证每笔善款有据可查。

“我们的供给端资源——商家体系,也在不断扩充。”腾讯基金会项目经理郭晓叶向《中国慈善家》介绍,电商物流渠道涵盖了京东、菜鸟、微信小店等,而货拉拉主要提供运输服务;另外,伊利捐赠的乳制品、晨光捐助的文具、民生银行开设的财商课程等,都分别发挥了备灾和应急的作用。

未雨绸缪

居安思危,防患未然,灾害发生前的防备、准备和储备极其重要。

较之于灾后的应急救援和重建行动,备灾顾名思义,是一种更为常态化、更具普适性的灾害预前管理环节。

“备灾的受助对象主要是老、弱、小等,灾害面前这些人群更加脆弱,所以防范能力的提升、灾前的物资储备,对他们尤为重要。”郭晓叶说。

脱胎于“数字备灾联合行动”,2024年9月,中国红基会和腾讯基金会经过调研论证,将北京和广东确定为“爱心云备灾计划”首批试点地区,并分别于10月和12月完成项目启动。

京粤两地的开展形式有所不同。广东每年都会自上而下开展冬春救助,腾讯基金会资助的壹基金配合广东省应急管理厅,延续并发挥了“暖冬券”的常备作用,对政府救助工作进行补充。

在北京,则“自下而上”。项目第一年,共涉及6个市辖区的12个居民社区,预计受益1200人。试点分两批进行:第一批在朝阳、昌平、大兴,今年3月率先开展;第二批计划落在怀柔、密云、延庆,时间晚于前者。

首批6个试点社区覆盖5个街道。其中,朝阳区安贞街道的安华里社区、安外社区参与了试点。“这两个社区具有典型意义,”安贞街道民生办副主任郑天刚向《中国慈善家》介绍,“小区基本上都是上世纪八九十年代建成的,房子相对老旧,老龄人口居多,60岁以上的居民占了1/3。”

除此以外,两个社区还有不少残障家庭和困难家庭。这种居民结构和项目期待触达的目标群体一致,即低保、低收入人群、老人、女性、儿童、母婴、残疾人等。根据各方的职能特点,项目进行了合理分工:腾讯提供线上技术的运营支持、维护和统计,中国红基会负责社会组织等资源的引入和指导,街道工作人员具体执行受益群众的组织和帮扶工作。

在社区工作人员帮助下,受益人郝女士用救灾关爱券选购备灾物资。图/受访者提供

100个受益人的筛选,是安贞街道按照项目指引,并结合社区台账和日常掌握的情况完成的。名单确定后,在社区宣传栏内进行公示,做到了公开、透明。退休3年多的郝女士是受益人之一,她是安华里社区的老居民,闺女上大学了,平时大多一个人住,“生活上有什么不方便的,包楼的社工、志愿者都会来帮我。”

进入6月底,北京的雨水愈发频繁。依照“爱心云备灾计划”,受益人在微信上先后领取了价值200元和400元的救灾关爱券,用于在大雨前或来临时购买生活物资。另有400元券,将于后期发放。

救灾关爱券可在线上线下多个商超、电商平台使用,能够满足大多数日常需要。郝女士家离超市近,习惯线下购买,社工不光教会她怎么用券,还陪她去超市采购。“米面油肉菜奶我都买了点,社工又帮我提溜回家。特别感动!”

郝女士既是受益人,还是“代领人”。她家楼下的老两口一个是一级肢体残疾,一个是一级智力残疾,两人没孩子,生活颇为困难。郝女士不仅帮着代领救灾关爱券,还替老邻居采买日用必需品。

“爱心云备灾”不止是发券这么简单。今年3月起,中国红基会先后请来北京市军红救援队等社会组织,组织社区工作者、有精力的群众参加防灾减灾培训演练。

据安贞街道民生办工作人员王岩介绍,安贞街道共组织了9场活动,涉及防火防汛、常见意外伤害、医疗救护、赈济演练等各个方面,“而且讲授和演习内容具有一定的连贯性,为的是提升居民以及工作人员的应灾备灾能力。”

学习哪些方面的备灾内容,并不是街道说了算,也不是中国红基会说了算,而是对自下而上的需求进行响应。前期走访、座谈,在听取和收集了居民们更关心的问题之后,最终敲定这9场活动的主题。

郝女士学会了心肺复苏,受益者同时成为安华里的安全守护者。“万一有突发情况,我也敢救人,也知道先怎么做、再怎么办,不会慌了。”

既要有效率,也要有效果

如果说一个项目的目标在于有的放矢,那么一个平台的形成,则应是可复制性与普适性功能效果的显现。

不到两年时间,腾讯“数字关爱”项目直接资助了超过15家行业枢纽型公益组织;联动超300家社会组织与爱心商家,发起了300多场关爱活动;在河北、四川、云南、北京、广东、陕西、西藏等11个省(市、自治区)开展了关爱行动,服务人数超过5万人。

7月11日,数字关爱平台进一步实现系统性焕新升级。不仅数字技术能力得到AI的强化,丰富的企业资源、本地的商户入驻,使得平台的商家体系变得更加开放,演进为连接政府、企业、公益组织和社区商户的“公益操作系统”。

数字关爱平台之所以能够精准匹配各方需求,实现高效协作,其核心在于依托互联网强大的资源整合与连接能力,不仅构建了以受益人为中心的多元社会支持体系,更通过数字化手段为企业参与公益提供了创新空间,激发出新的公益活力。

数字化效能的检验标准,体现在效率和效果上。简而言之,就是做到及时,而且解决的是燃眉之急。

首先是效率。单纯依靠挨家挨户摸排、统计群众需求,这种线下传统工作方式在涉及面比较广的情况下,不免耗时耗力,还往往众口难调。采用数字票券或现金,则将何时买、买什么、去哪儿买的权利,转交给备灾受灾的人群,而且全流程都能在线上完成,尤其是原有条件被灾情打破后,时效的限制和空间的阻碍都不再成为问题。

还有就是效果。这种精准的响应是如何做到的呢?数字关爱平台的系统后台,有专人对关爱券的使用情况、购物品类、商家数据进行统计分析,随时掌握每个项目的进展,从而在物资储备阶段就避免了“都要有”和“想当然”。

在乡村地区开展工作时,就遇到了这样的状况。卫生巾需不需要准备?有人说,现在的农村以老人为主,有需求的女性一定很少。

但数据是客观的,不会骗人,人们拍脑门想出来的跟实际情况有所偏差。复盘时,相关工作人员通过农村人群用券购物的类别、数量,发现卫生巾的销量比较大,于是在后面的类似项目中,他们会将涵盖女性卫生用品的商家优先考虑在内。

数字关爱平台不仅能让物资和服务精准抵达有需要的人群,还能惠及公益行动的每个参与者,激活善意的流动与循环。

比如和互联网货运平台货拉拉的技术联动,就使得公益价值得到最大化分享与传递。受益人可以自行申领公益运力卡并下单,货拉拉平台会自动匹配车辆和司机,并自动核销、结算、反馈,实现即时响应。将来,参与公益运力支持的货拉拉司机还能获得平台徽章,作为其参与公益的标识和认可,被记录、被呈现。

当然,一个平台的建设、一种模式的推行,不是一蹴而就之举,还需持续完善。

例如在偏远地区,年轻人外出务工,老人的智能手机普及率往往有限,都依赖“代领人”完成下单,尚有难度;而在灾害发生后,或许还面临电力和网络全断的状况,手机可能完全派不上用场……

而随着“数字关爱平台”的模式的不断升级,功能越来越强,应用范围越来越广,知名度和影响力也随之提升,各方对平台便产生了井喷式的需求。“我们就觉得人手太少了,因为需求来自全国;而且,系统的优化和迭代,总归需要一定的时间。”腾讯基金会项目经理郭晓叶向《中国慈善家》表示。

不过,这些问题正在逐步改进。如在四川、内蒙古和江西三个省级行政区,中国红基会和腾讯基金会协同合作,分别对洪涝、滑坡、地震和冰冻雪灾展开了“云备灾”。今年的流程将有所更新,将工作重心前移——针对灾害频发地带,平时就筛选出受益人群,找到符合条件的爱心商家,形成一种备灾的契约机制。

“日常就把他们录入到我们的受益人库、商家库。万一某个区域发灾了,使用救灾券的救灾机制将立即启动,自动运转起来。”中国红基会工作人员说。

这,正是数字关爱平台的意义所在。

久久公益节,中国红十字基金会邀请您一起“戴上小红花”!

2025-09-09

2025-09-09

让“爱有行动” 中国红十字基金会邀你共同参与95公益周活动

AI时代的人道行动|第四届东吴国际人道论坛在苏州开幕

2025-09-08

2025-09-08

中华慈善日丨汇聚向善力量 共创美好生活

2025-09-08

2025-09-08

活动预告 | 世界特应性皮炎日科普沙龙活动将于9月12日举办

2025-09-05

2025-09-05

“晴空计划-福佑新生公益抗癌行动”走进武汉同济医院

2025-09-05

2025-09-05

中国红十字基金会一行探访在京接受治疗的新疆先心病患儿

2025-09-03

2025-09-03

中国红十字基金会与杭州免午公益服务中心关于“国际免费午餐项目”的联合声明

2025-09-01

2025-09-01

砥砺前行铸辉煌 党建引领谱新篇——中国红十字基金会党支部圆满完成换届选举工作

小天使信箱——打倒“小怪兽”,我们一起扛

2025-09-01

2025-09-01

“肠享健康 乐享生活”炎症性肠病(IBD)患者健康教育活动上海站顺利落幕

移植后的他们,纷纷化身“小厨神”!

“博爱赈济券”援助北京延庆区桃条沟村:满足受益人多元化、个性化需求

2025-08-27

2025-08-27

情系雪域高原 “天使之旅”先心病患儿筛查救助行动实现西藏全覆盖

2025-08-22

2025-08-22

中国红十字基金会基层医疗服务能力提升公益项目——“健康中国行”2025年广西扶绥站顺利举行

2025-08-22

2025-08-22

红指南 | 中国红十字基金会捐赠指南(互联网公开募捐信息平台篇2)

2025-08-21

2025-08-21

中国医师节丨致敬白衣执甲,感恩“医”路有你

2025-08-20

2025-08-20

第七届“一带一路”医学救援大会在京召开

2025-08-19

2025-08-19

中国红十字基金会“2型慢性鼻窦炎伴鼻息肉疾病诊疗标准化系列活动”正式启动

2025-08-19

2025-08-19